Parce que le conte est intimement liée aux mémoires caribéennes, Créola est parti à la découverte de ceux qui nous racontent des histoires. Voici, pour vous, le premier des Contes de Chemin-Roche, recueil de quinze récits de l’auteur antillais Louis Zou. Un livre « à dire », drôle et optimiste.

CHAPITRE 1

Je me réveillai. J’avais froid. Le drap ? En dépit de mes tâtonnements pour le tirer encore à moi, je ne le trouvais pas. Pourtant, je dormirais bien, et pour encore longtemps, si cette grâce m’avait été accordée. Mon père avait bien dû s’en douter un peu. Mais il n’avait eu cure de ma paresse. Ma couverture frissonnait au-dessus de moi, sous son coude, loin de ma peine au creux de mon matelas. Content de sa farce, les cheveux en broussaille, il me convainquit en sifflotant de sortir de ma douce kabann la sa enfin !

Il m’attrapa par un bras, me plaça debout au milieu du couloir attenant à nos chambres. Des échardes de sommeil récalcitrant à s’estomper me faisaient des gestes mous devant lui. Il me tendit mon pot de café fumant et m’incita à profiter sans traîner de ce breuvage plus doux que sirop selon ses claquements de langue. J’essayai. Je bavai d’emblée la première gorgée et ne pus m’empêcher de grimacer. Je ne pouvais avaler ce feu !

Mais cette secousse avait eu du bon contre mes bâillements. Revenu sur terre, je vacillai et n’en crus pas d’abord mes oreilles ! Les grenouilles ! Elles s’angoissaient ! Essaieraient-elles toujours d’accorder leurs clarines, en pupitres essaimés à l’envi sous la houle des bananiers autour de la maison ? Je repérai une de ces impénitentes vrilles. Elle se rengorgeait près de moi sur le rebord de la fenêtre.

Je n’en crus pas mes yeux ensuite : par la porte entrouverte de la salle à manger, dans le faux jour de a cour, une de nos deux ânesses piaffait sous son bât. Un feu de souches de caféiers enfumait son abri de tôle et lançait des flammèches vers les spasmes de fraîcheur du ciel glauque. Du thé chantonnait dans une grande casserole posée de guingois sur les roches du fouiyé difé. Le tumulte de la citronnelle me réconforta les narines alors. Le jour était encore loin de se lever. Me laissant à mes rêveries, mon père s’éclipsa dans la pénombre. Je l’entendis traîner des choses dehors. Curieux, je me dirigeai vers lui. Un peu à l’aveugle ! La brise taquinait au bout de son bras levé la lueur chiche de son flambeau.

Je soufflais de mon côté sur mon tiololo. Il ne se laissait toujours pas siroter. J’en fus pour mon compte : la torche me fut confiée ! Un fouillis encombrait le plateau d’un établi. Des perles de notre oranger, peut-être désorienté par son insolite oraison d’arrière-saison, nappaient ce bric-à-brac. À grand bruit et les mains libres à présent, mon père fouilla dans le lot sur la table. Il déposa quelques caisses au sol afin de pouvoir accéder à des sacs, noués par de la celle en baluchons serrés, à l’arrière du plateau. Il enleva un à un ces paquets et alla les fourrer au fond des paniers du bât de sa monture. Sous ces charges portées à bout de bras, le cailloutis de la cour infligeait torture à ses pieds encore nus.

Il se mordait les lèvres.

Ces mimiques m’amusèrent.

La veille, ses godillots s’étaient repus d’eau boueuse à son habituée où il trimait seul, depuis trop longtemps selon tout le monde à la maison. La glu infecte du cuir de ses bottes l’avait rebuté aujourd’hui. Il ne s’était pas résolu, en cette pointe du jour, à confier ses orteils à leur étreinte. Il avait donc posé ses chaussures à réchauffer aux lueurs du brasier.

Le souffle retenu, il arrêta son manège, me dévisagea comme inquiet soudain et me conseilla d’aller me passer un peu d’eau froide sur mon museau au lieu de gober les maringouins comme je lui en donnais bien l’impression.J’obtempérai à sa douce sollicitation ! Je ne mourais certes pas d’envie d’aller relever le dé de la baille. Sous la gouttière, cette mare miroitait de lanières glaçantes d’effroi. Mais comme Papa avait, prétendait-il, des yeux de rapace, je fus pris de court et ne trouvai pas comment escamoter ma toilette ce matin sans lui mentir ! Il était capable, nous avait-il persuadés, de découvrir un sou percé dans un baril de goudron. Figure-toi !

Moi, cet exploit ne m’inspirait pas grand-chose. Je n’avais que cinq ans et, à cet âge-là, un enfant ne se soucie que si peu des prouesses. Eussent-elles été extraordinaires !

Et puis, à quoi ressemblait un sou ? Un machin percé en plus ! Quant au baril de goudron !

Lui, de son côté…

Notre cafetière, à l’émail craquelé, se morfondait à longueur de journée aux abords du câlin des braises du réchaud. Tant de chauds et froids avaient malmené sa patine pourpre et son fond béait d’une sournoise fistule. Avec quel soin ma mère s’ingéniait-elle, ce matin-là, mais pas plus que les autres, à reboucher cette fente avec du coton qu’elle venait de prélever par l’orbite creuse d’un matelas, déjà roulé en boule, dans un coin de la salle à manger.

Elle rinça un peu cette mèche de ouate dans une cuillerée d’eau au fond d’un kwi. À ce geste, devenu recueillement à force, elle s’attrista, en psalmodiant :

– « Tous les enfants d’ici ont pissé dans ce tas de machin ! »

Bien sûr, elle frottait et tordait-tordait longtemps ce joint pour le rendre rassurant ! Avec quel acharnement mon père, de son côté, injurierait-il cette cafetière après sa sieste si par malheur – et cela malgré le rafistolage matinal – cette vieille compagne avait perdu, goutte à goutte dans sa quiétude, tout le café pour l’après-midi.

Car elle se devait de garder pour ce travailleur son réconfort, au chaud dans un coin du potager, coincée contre les flancs du faitout où se consommait la soupe de pattes de poule du soir. La moustache de ouate serait redevenue toujours aussi équivoque que le matin. Mais alors, Calpinguio, pour rallumer le feu sous le kannari ces jours-là – avec les braises détrempées –, quelle histoire !

Aïe ! Ma pauvre Manman bannann !

Que veux-tu ?

A la maison, chacun s’énervait.

Le quotidien n’était pas toujours très gai ni très calme. Nous ne nous y ennuyions pas cependant ! Loin de là !

Nous excellions en des tours plus craquants les uns que les autres.

Nous en profitions lorsque Papa, que nous nous surnommions l’Ours Brun, vaquait ailleurs à ses obligations sous ses bananiers. Nous ne tenions pas non plus en place quand Louise Coolie, une fluette personne tout en rodomontades de cheveux hors de son madras toujours trop lâche, venait apporter la dépêche à Papa pour la coupe de la banane, car le bâtiment allait accoster à Basse-Terre dans la semaine. Elle nous saoulait d’histoires sur Maliémin et Maldévilin, sans se lasser à ces occasions. Toutes ces légendes, toujours plus insolites les unes que les autres, nous ravissaient ! Au bout de ces intermèdes, au bout de ces frissons, comme nous les trouvions moroses, nos deux proches cousines !

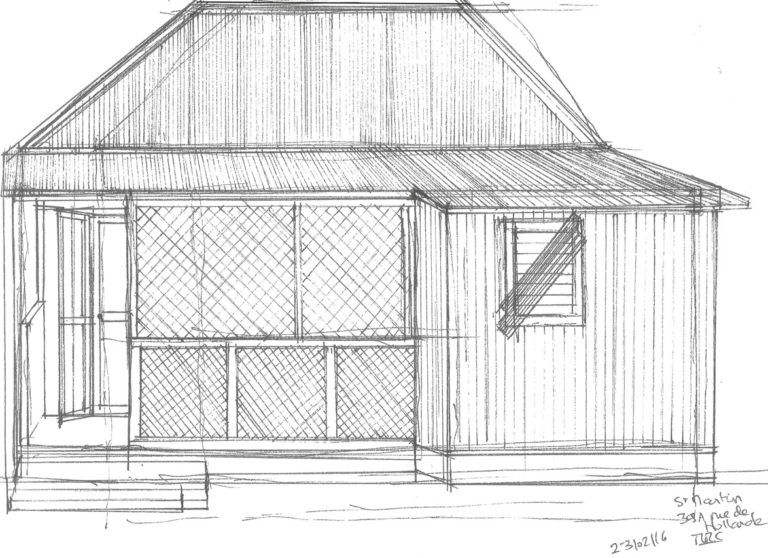

Cousine Firmanise et sa soeur Firminia vivotaient seules sous les regimbements de leur masure à portée de voix de chez nous. Enlacements pervers d’un entrelacs de christophines, emportements de bougainvilliers, hérissements de buissons d’hortensias de partout, étouffaient cette case !

De peur de s’ébouler, la masure se crispait, au bout de longs pilons de tandakayou, sur le flanc brumeux d’un morne, rongé à ses pieds par une ravine que nous entendions gronder là-haut chez nous les nuits de grosses intempéries.

Il nous fallait toujours faire bien attention pour la saluer quand nous croisions l’une de ces Diablesses sur notre chemin. – Bonjour, Cousine Firminia ! Pardon, la cousine ! Oui ! Pardon, Cousine Firmanise ! – Comment ? Un grand ti-garçon comme toi ! Tu ne peux pas faites attention, alors… ? Dis-moi un « Bonjour, Cousine Firmanise » convenable. Oui ! Toi ! Surtout toi, le petit mal élevé ! Et… je vais dire ça pour toi à mon Tonton quand je vais le rencontrer, tu vas voir !

Ah, que Cousine Firmanise nous décevait ! Et je savais pourquoi, figure-toi !

Comment veux-tu qu’une femme comme ça, nourrie aux christophines et aux cacas-d’or, ces pataudes écrevisses qui peuplent les eaux-vannes de sa capricieuse ravine, resplendisse de bonheur ?

On peinerait à trouver moins blême et sinistre qu’elle !

Foi de mon père !

Un jour, l’étique Rapporteuse ne fut plus. Il nous est resté la très charmante Cousine Firminia.

Cet autre inquiétant paquet d’arêtes nous avait abasourdis, à peine son deuil oublié. Elle avait, bien sûr, autre chose à faire que s’attrister trop long- temps ! Elle choisit donc de se mettre en ménage !

Avec un étranger ! On Nèg Pwent Nwa !

Un bègue échappé de son caillouteux Trou Caverne pa si an ba, tombé en route sur le bonheur en louant le Seigneur, dans les parages du Chemin-Roche !

Ce hardi bafouilleur n’avait pas tardé à flamber, sous la forme d’un capital volant, l’argent de cette anguille qu’il avait harponnée à l’aveugle à sa grande stupéfaction ! Et comment encore ? Mais comme à chacun sa chance dans la vie, cela ne nous regarde pas !

Le capital volant, une rutilante limousine qu’il remisait loin de la maison de Cousine faute de voie pour y accéder encore, nous réjouissait plus en tout cas que notre ânesse quand il pleuvait le dimanche. Au volant de sa machine, sur fond de grésillements de sa radio, ce prince nous embarquait dans les effluves de cuir neuf de son habitacle.

Nous lui rendions grâce ! Car ce gentil égard de sa part nous permettait de faire un petit coup de voiture pour aller à la messe. Rare bonheur !

Ce n’était pas pour cette maudite fanfreluche que l’on devait nouer, par tous les temps et avant d’aller jouer, des bottes d’herbes pleines de poil à gratter et de guêpes.

Est-ce que c’était cette amusette qu’on était en train de charger ce matin-là, en grande effervescence, pour aller à Champ-Fleury ? Mais non ! C’était notre ânesse grise ! Celle que nous avions joliment baptisée Surprise ! Cette bête, la docilité même, se laissait faire par la brusquerie paternelle en égrenant un chapelet de crottins aux vapeurs âcres. Elle pressentait peut-être les plaisirs que lui promettait cette randonnée. Mais quel événement avait déclenché tous ce branle-bas en ce petit matin brumeux ? Voilà, c’était simple, tu verras, Calpinguio. Et il n’y en avait pas pour s’en faire un pain de sucre. Mais rappelle-toi, Calpinguio : à la maison, les gens étaient nerveux. C’est-à-dire que nous n’étions pas triste !

Quelques temps auparavant, la belle récolte de café de mon Papa s’était très bien vendue. Se trouvant devenu riche d’un coup, et guidé en cela par une des illuminations dont son oeil de gligli lui dictait les secrets, cet homme chanceux avait acheté une future propriété à Champ-Fleury. Une future propiriété, ce n’est pas mal, tu sais, Calpinguio ! Car on peut la rendre accueillante quand on sait bien s’y prendre ! pour cela, il suffirait de déraciner tous les grands arbres qui l’ombrageaient. Bien sûr, que de milliers de fûts y avaient poussé ! Mais que crois-tu donc ?

Cette aquisition était un domaine resté longtemps inexploité et une dense forêt l’avait rhabillé en y ayant repris ses droits. Après cet indispensable essouchement, il faudrait envisager de construire au plus tôt, et en faisant attention au bel air pour la fraîcheur, un coquet ajoupa, car il arriverait parfois que les deux rivières qui enlacent ce terrain entrent en crue en même temps. Quand elles déborderaient ainsi, cela deviendrait périlleux de s’échapper des bois à ce moments-là. Alors, contraints et forcés, on passerait la nuit dans cette cabane ! Voilà !

Quant au chemin qui n’existe pas encore, lui, petite affaire ! On ne tarderait pas à en tracer un sous les arbres ! Un chemin comme il faut cependant, serpentant en larges esses pour assagir son essor vers le ciel afin que la bourrique ne souffre pas trop dans les raidillons avec les sacs d’enfrais ou d’ignames. Cette percée devait bien sûr être assez large pour que la pauvre bête la traverse avec son bât sans encombre ! On n’avait pas besoin, pour notre quotidien, de petits malheureux, d’une route coloniale. Quelle couillonnade, cette histoire de grande voie chaque fois qu’on parler de circuler ! Les gens faisaient comme si la bourrique n’existait pas ! Tu vois, Calpinguio, mon père était tout simplement moderne. Il le clamait souvent. À quoi cela te sert d’être en avance sur ton temps ? Il retardait bien un peu, penses-tu ? Eh bien, moi, je te dis, mon neveu : pas plus que les enfants ne rêvent les enfants ne pensent. Alors, écoute et cesse de penser.

Louis Zou.

LES CONTES DU CHEMIN-ROCHE / Ed. Jets d’Encre